15:30

12:30

12:30

15:30

15:30

14:30〜

15:30

本日は記念すべき、ここく号初の潮取りでした。

私も船長として初めての乗船。

一番不安だったのは離岸着岸。色々アタフタしたけどなんとか無事に終わりまして、まぁやっぱり、習うより慣れよ!トライアンドエラー上等ですね。

この歳になって、ついやったことないことから逃げてしまいがちだけど、自分のケツを叩いてよくやったなと今晩は自分を褒めております。

…10月下旬に船を買い、翌月に免許をとり、2ヶ月というスピード感で初出港ができたのは、前船長の手厚い指導と、この窓ガラスの向こうでハンドルを握るカイヘイくんがいてくれたことが大きいです。

東京生まれの彼の人生は、華やかな世界もどん底の世界も両方くぐってきていて、話を聞いていると映画を見ているよう。

その彼が潮づくりに魅力を感じ、朝焼けの中初めて海に出ていく。そんな貴重なワンシーンを見せてもらっているような、神々しい出港となりました。

カイヘイくんはトラックも運転できるし、船の免許(なんと1級)もあるし、畑もやっていたし、映像もできるし、家も近いし、何より色々な価値観が同じなので、僕はとっても頼りにしています。

彼が立派な潮職人になる過程、これからも追いかけさせていただきます。ひとまず記念すべき初出港、そして無事の帰港に感謝。

追われ続けている日々の中で、このところほのかに「ゆとり」を感じられるようになってきている。

風の揺らぎ、木立の揺らぎ

草の匂い、野焼きの匂い

川の音や子どもたちの笑い声

日々、ビューンと通り過ぎていた景色が見えてきたのはきっと先日から来てくれている彼のおかげ。

誰かに「すごい」と言われたいから「ここく」をしているわけじゃない。誰かと競ってるわけでもない。

本当に自分のできることなんてちっぽけだけど、この奇跡のように受け継がれてきた大切なタネを、子供たちに残したいから。

誰が聞いてもキレイゴトにしか聞こえないこんな戯言を、スッと心で受け入れてくれる人。

承認欲求の成れの果て。華やかな場所でチヤホヤされて、お金も沢山あった時代があった。人目に怯えて、虚無の中でひたむきに生きて、本当に大切な豊かなものに出会って…

もう充分、瞬間瞬間を全力に生きてきたから、ここからは人のためでしかない。私なりの生き方でしかない。

畑と潮づくり。

想いを共にしてくれる、心強い仲間が増えました。

13年間、孤独に待った甲斐がありました。

詳しくは追って。

昨年の11月で畑は13年目に入りました。

本日トークショーで話していて、ずいぶん自分の中に色々溜まっているものがあることを感じたのでここに吐露します。

私が就農した当初の農水省の指針は「6次産業化」。生産だけでなく農産物を加工して付加価値をつけて販売していきましょうというものでした。

大豆と麦を無農薬で栽培し、味噌に加工して販売するという私の当初の事業計画はまさにそれだったのですが、「前例がないから成功するかどうか判断できない」という理由で市からの補助はもらえませんでした。

それならと国の補助を申請したこともありましたが、まだ生産もしていない味噌の全量の取引契約書がないと通らないと言われます。(作ってもないものをどうやって?)

さんざん農業ではないとはねられたのに、商業として別の窓口に申請すると「農業だから」対象外だと言われます。

命懸けで畑を管理して農地を守っているのに「農業ではない」と言われる悔しさ。見返してやりたい気持ちをエネルギーに変えながら、地道に7年かけて作った実績を武器に、ようやく農業として認めてもらえて「認定農業者」になれたのはつい4年前。

しかし今でも、味噌を作るために生産している塩事業は農業として認めてもらえませんし、材料の半分以上が自社生産の農産物でないと農業にもなりません。

さらに売り上げの過半が農業でないと農地を所有できないという規定に常に脅かされています。

そんな最中、国の方針は6次産業ではなく有機農業推進に切り替わりました。今度こそ援護してもらえる!かと思いきや、有機JASをとらないと補助の対象外なんだそうです。

有機JASしか取り扱わないお店も稀にありますが、どこにいっても同じものが置いてあり、買う側は面白くありません。今は大手の量販店でも品揃えをよくするために、有機JASでなくても取引しているところがほとんどです。

なので、今さら有機JASの認証機関に10万以上払ってパッケージに有機JASマークつけたとしても何も変わらない。

「オーガニックが当たり前になって欲しい」というけれど、それは有機JASだから売れるわけではなくなることでもあり。有機JASはこれからどんどん価値を失っていくことになるのは間違いないと思います。

唯一価値があるとしたら輸出ですが、ローカルの風土を守りたいからオーガニックという選択をしているわけで、グローバリズムとオーガニックを同居させようとしてるのも矛盾しています。

無農薬で栽培していても有機JASとは無縁のここくですが、やはり突っ込まれるとこうしたこれまでの悔しさや今現在進行中の苦難が溢れ出てきます。

まだまだ途上のここくですが、一緒にこんな矛盾を正していってくれたらどんなに心強いことでしょう。まだまだ旅は続きます。

(ここまで読んでくださりありがとうございました!)

味噌,醤油だけでなく様々な発酵にまつわるワークショップを行う「うさ小屋」。いつも味噌づくりを教えている私も生徒として一緒に学ばせていただいてます。

その第二弾の開催が決定!

今回はなんとはるばる福岡から

Fly8kitchenproduce @fly8eightk.p のあすかさんをお迎えして、念願のキムチづくり教室を行なっていただきます。

あすかさんはいつもとってもパワフル!

お会いするだけで元気になれるので私も一緒に学ばせていただくのを楽しみにしています。

また、あすかさんは普段は薬膳料理教室などもされているので、その辺りも含めたキムチづくりになりそうです。

キムチだけでなく、ポッサムや薬膳茶のついたランチも楽しみのひとつ。

みんなで楽しくキムチを仕込みましょう。

<伝統キムチワークショップ>

祖母から伝わる無形文化遺産

キムチは韓国では毎日食卓に並ぶ発酵食品としても古くから愛され続けています。

こちらを皆様へご伝授致します。

<内容>

キムチの基礎知識 座学

キムチワークショップ(皆様と共につくります)

キムチ2株お持ち帰り

ポッサム、キムチ、わかめスープ薬膳茶 ランチ付き

<日時>

2025年1月24日(金)

11:00 - 14:00

<場所>

ここく/発酵スイーツ研究所

〒889-1604 宮崎市清武町船引3996-1

<参加費>

8,800円(税込) 材料費込み

定員12名

当日に参加費をお支払い下さい

<もちもの>

エプロン

ハンドタオル

汚れても良い服装

筆記用具

ジップロック大2枚

<申し込み締切>

1月19日(金)

みなさんのご参加お待ちしております。

ランチを食べながら一緒に美味しいキムチを仕込みましょう!

#うさ小屋

ash Design & Craft Fair 残り1週間となりました。

昨日、展示をしてくれている @ounauoさんと話していて、すっかり僕は彼女を勘違いしていたことを知りましたので、普段デザインやアートのことは話しませんが、ちょっと今から珍しく小難しいことを書こうと思います。

東京都写真美術館で今も行われている恵比寿映像祭。その第2回から8回までのWebを担当させていただいていました。

会期テーマに合わせてWebのビジュアルを考えて構築するのがわたしのミッションで、毎回とても難解な会期テーマをいただき、それに合わせたビジュアルを考えなければいけない作業。

デザイナーですから、会期テーマを代表するようなアート作品になってはいけません。テーマに合わせて世界中からアーティストの作品が集められる企画展。その作品たちが主役。

告知のためのデザインはあくまで脇役に徹しなければいけないけれども、しっかりテーマに沿ったビジュアルでなければいけないという、そもそもアートとデザインの違いは何?と何度も考えさせられる難しい作業。

とはいえ、毎回のテーマが自分のテーマといつもリンクしていて楽しい作業でもありました。

特に感慨深いのは最後のお仕事になった第8回。会期テーマは「動いている庭」。哲学者であり庭師でもあるジル・クレマンの著書から想起された企画展でした。

簡単にいうと、彼の著書で語られるのは、「人と自然」という二項対立で語られることに対するアンチテーゼでもあり、「自然を大切に。」という言葉に代表されるような、実は人間が自然を支配下に置いているような関係性は自然と言えるのかというものでした(実際はもっと深いです)

そこから生まれる様々な思考。整然と管理された美しい西洋の庭園は自然ではなく、アンコントローラブルな自然こそ本来の自然なのではないか、人もそもそも自然の中の一部じゃないか…など、まさに農業につながるような話でもあります。

わたしが考えたビジュアルは、「動いている庭」という文字を黒いアクリル板にレーザーカッターで彫り込み、そこに寒天を流し込んで、麹菌(カビ)を生やし、カビが生えていく様子を時間経過とともに撮影して映像にするというもの。

最初は計算通りに掘り込んだ文字の中で生えていたカビも、やがて文字をはみ出して生えてきます。カビからすれば文字なんて関係ありませんから、やがて文字ではなくなっていく。そんな様子をビジュアルにした、デザインと農業、味噌製造業が初めて融合したお仕事でした。

テーマタイトルや会期日程を添えることで「デザイン」としているわけですが、このビジュアル制作に至ってはかなり「アート」に近いものになってしまったかもしれません。

どちらなのか答えはありませんが、今日私が伝えたいのはこうした思考を巡らせる試みが、ここ宮崎には残念ながら皆無ということです。

以前住んでいた富山とは対照的に、宮崎はいつでも食べ物に溢れていて気候も暖かいからでしょうか。とにかく思考を深めることがありません。そんな「適当さに」随分助けられていますが、そもそも思考を深める時すらないのだとしたら、こうした思考を深める機会を作ることはすごく意義があることではないかと思ったのです。

残りの一週間、様々な作家さんの展示をどのように見ていけばいいのかも含めて、普段は得られない時間を過ごしてもらえたら幸いです。ここくで展示してくれているounaさんは、単に飾りたくなる絵を描いているのではなく、大豆畑に何度も足を運び、数えきれないほどのラフスケッチをして、かなり思考を深めた結果を示してくれています。

残りの一週間、彼女の考えている世界に足を踏みいれ、少し答えのない問いを思考してもらえたら本望です。

コーヒーやスイーツ、味噌とともに、清武町でお待ちしています。

@ash_designcraft

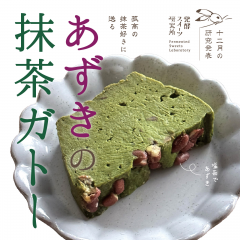

今年最後となる12月の研究発表は

孤高の抹茶好きに送る「あずきの抹茶ガトー」

くるみのガトーショコラ、ラムレーズンのソイチーズケーキと続けて発表した「とろける大麦ケーキ」シリーズの第3の刺客の登場です。

大麦粉のズシリとした食べごたえと、口の中で溶けていくような食感。塩茹で小豆がアクセントになり、抹茶の存分に香りを楽しめる逸品でございます。

巷ではグルテンフリースイーツが増えていますが、発酵スイーツ研究所がお送りするスイーツは米粉ではなく、大麦粉を使用しているというところ。

自社で無農薬・無肥料で育てた大麦を粉にした大麦粉は、八分付きだから香ばしくもあり、力のある味が魅力です。

食物繊維は小麦の3倍、白米の10倍。米の甘みを米麹の酵素で引き出した自然な甘みなので、もうスイーツとしてではなく食事にしてもいいぐらいの腸活スイーツと言えましょう。

ひとまず店頭のみでの購入後になります。

オンラインでの販売を希望される方はぜひ手を挙げてください。

現在、ラムレーズンのソイチーズケーキ、くるみのガトーショコラともに製造が追いついておりません。オンラインでご注文の方は今しばらくお待ちいただければ幸いです。

#発酵スイーツ研究所